陳博志

作者為前經建會主委、總統府國策顧問、台灣大學經濟系主任暨經濟研究所所長。現任台灣智庫榮譽董事長,為台灣經濟發展與國際金融專家。

政策目的若非依有效的民意程序決定,可能會違背人民的意願;政策方法若未經深入的討論則可能錯誤,也可能被主事者誤導到不同的目的,討論的不足也會使人民選擇了錯誤的目的。

台灣雖有很多政策討論,但常不夠深入,以致被錯誤的資訊和理由所誤導而不能採取正確政策。這是台灣多年來政策品質不佳而國家經濟改善遲緩的重要原因。本文簡單舉一些例子請大家思考。

▲政府政策從目的、制定、選擇到落實,都需要完整紮實且深入的討論。Fotolia

一、以名詞或指標代替實質

人民和政策的目的常和一些名詞或指標有關,這些名詞和指標並不等同於真正的目的,但我們常以某些指標來誇耀政績,甚至當成政策目的。

例如國內生產毛額(GDP)雖是重要經濟指標,但它其實不等於國民真正得到的所得或福利(請參閱:陳博志〈GDP可能和國民所得及福利差很遠〉,《台灣經濟研究月刊》,2016年1月)。而GDP的成長率更常因前一年GDP的偏低而在今年暴增。2008和2009年的經濟衰退就使經濟其實不怎樣好,只是較恢復以往水準的2010年,出現10%以上的經濟成長率,而馬英九前總統和最近的吳敦義先生都拿這高成長率來誇耀自己的執政成果。我們投資和產業競爭力明顯低落時,政府也常拿IMD等國家競爭力的評比來自我安慰。

大學的主要目的是要訓練出有用的人才,以及研究國家的重大問題,但我們也以教授在國外的著作以及學校的國際排名做政策目標。最近政府用一些成果指標(KPI)來考核各單位,也可能使官員們努力美化這些指標,而不是改善實際狀況。

二、只看到直接效果

各種政策多有間接效果和副作用,政府應該要從整體的效果來使各政策適當的相互配合,但我們常只依照直接效果也就是表面上的好處就決定政策。

例如一例一休政策似乎就是只看到讓受雇者工作時間下降,以及平均每小時薪資可能上升這直接的好處,而未注意到使企業不易營運以及使部分受雇者收入減少的作用,因此引起很多批評和不滿(請參閱:陳博志〈一例一休的經濟政策思考〉,《台灣經濟研究月刊》,2017年5月)。

有些人主張新台幣要大幅升值,以逼使企業因無法賺錢而努力升級,卻忽略很多企業可能已無能力升級更多,有些企業可能倒掉,有些企業可能外移的效果。(請參閱:陳博志〈不能靠升值改善貿易條件〉,《看》雜誌,91期,2011年7月)。而再升值太多可能使擁有鉅額國外資金的保險公司等金融業陷入危機,以及使央行難有盈餘繳庫而危及政府財政的問題,也少受注意。

三、用口號拒絕討論

我們在威權時代有許多不能討論的政策口號,近年口號也被用來代替甚至阻止理性的討論。這種例子很多,像咒語一樣也真的可以有些催眠的作用。

例如我們可做東亞的經濟中心、自由化、ECFA或者FTA是我們唯一的出路,或者某項建設今天不做明天就會後悔等等,都是缺乏實質基礎的口號。

四、用誇大的說法扭曲不同的意見

李前總統時期以「戒急用忍」政策限制部分對中國之投資,但對一般國際經貿往來及大部分對中國之經貿往來是自由開放的。但批評者包括2000年前在李前總統手下快樂當官的一些人,卻把這個只有少許限制的政策說成鎖國,然後就以鎖國不和外國來往的傷害來批評這個政策。

最近我說在自駕車、電動車和共乘系統等新發展之下,汽車的效率將相對提高,因此軌道運輸的重要性及適用範圍將相對縮小,我們不必急著要蓋更多軌道運輸(請參閱上期本專欄之〈前瞻計畫要依國家發展策略前瞻〉)。這並非否定所有軌道運輸,我還提到首都圈要捷運網。

但交通部卻針對我的評論說「台北有Uber就不要捷運了嗎?」(《經濟日報》,2017年6月13日),把我講成是反對所有軌道運輸。有趣的是次日蘋果公司執行長庫克說「自駕技術、電動車以及共乘車三種改變方向出現在同個時間框架,這是一個逐漸逼近的重大轉折」,所以蘋果要發展自駕車(《經濟日報》,2017年6月14日)。交通部還不正視這技術大轉折嗎?

五、抹黑批評者或扎稻草人來打

同樣有關我對前瞻計畫之軌道建設的意見,網路上有人批評我是「大公路主義者」,好像我是因此而反對軌道。但我並不是甚麼大公路主義者,前瞻計畫中有幾項軌道建設其實是我建議的。

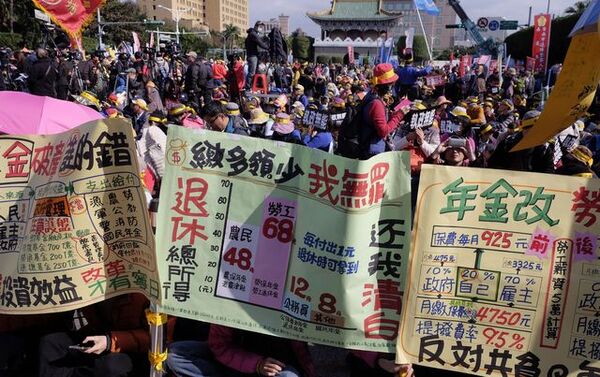

我從十六年前在經建會時即基於一些我認為至今仍正確的理由反對蘇花高速公路。在年金改革的爭論中,也有一些人把對改革方案有意見的人都說成是既得利益者甚至是肥貓或貪得無厭,而不去理他們所講的道理。同婚的爭議中也有相同的現象。

▲年金改革應該先談大道理和大原則,但現在變成在爭18%利息要幾年走入歷史、所得替代率要多少等沒有學理和道理依據的爭議。Getty Images

六、把問題和責任推給別人

由於台灣問題很多,很多不好的現象都和很多人、很多問題有關,所以不想承擔責任或不想承認某項因素的影響時,都可以把責任推給別人或別的因素(請參閱:陳博志〈台灣掉入了互推責任的陷阱〉,《看》雜誌,172期,2016年10月),以阻止進一步深入的討論。

於是經濟不好是國際因素或政黨惡鬥所造成,企業經營不好或低薪是年青人不努力或沒能力所造成(請參閱:陳博志〈低薪現象大部分不能怪年青人〉,《台灣思想坦克》,2014年4月)。政策不好是文官不好而不是政務官領導無方。因此真正該負責的人和因素就可不被檢討。就算某做法很難辯護,仍可以說以前某某人也這樣做。

七、強調好處而避談機會成本

除非是非常笨或有惡意的人負責,否則各種被提出的政策總會產生一些好處。真正好的決策要先看這政策的好處是否大於其成本,然後再就好處大於成本的各種方案挑出最有利的來做。但我們很多政策都只說它有多少好處而避談其成本。當年馬政府就是這樣推銷ECFA和服貿。

而在受政府財政限制的公共建設等政策上,我們並沒有能力把所有有好處,甚至所有好處大於成本的項目都一起做,所以一定要有優先順序。但我們卻仍常只聽到某項政策的好處,而未聽到成本,也未聽到其他可能方案的好處和成本,也就是這政策的機會成本。

八、談其他利益和傷害來移轉焦點

當我們在某論點可能辯不過別人時,我們常可另闢爭議點,或避重就輕。一例一休的制度被批評減少部分受雇者的收入時,政府說大家可有更多休息時間(請參閱:陳博志〈執政要怎樣謙卑〉,《看》雜誌,178期,2017年5月)。當大家都主張該修法時,政府卻避談這法對不對及對勞工有甚麼傷害,而說修法有很大的風險,而且會對勞工有些傷害。

彼得杜拉克曾說,政府最常見的一種錯誤,就是在政策過時或不可行時仍不願拋棄,而說我們再加倍努力(《天下》雜誌,309期)。希望政府能好好思考評論者的意見之對錯,而不是用其他理由來拒聽不同意見並拒絕改變。

九、爭論細節而忘掉大方向

前述各種膚淺的政策討論如果不去批評它們,政策就可能被決定。但若加以批評而引起爭論,也很可能使政策的爭論陷入這些膚淺的議題之中。

年金改革應該先談大道理和大原則(請參閱本刊130期〈年金改革應先討論改革原則〉、171期〈年金改革要講清楚目的和道理〉專欄),但現在變成在爭18%利息要幾年走入歷史、所得替代率要多少、給付上下限要多少這一類沒有學理和道理依據,只是讓政治力量做菜市場討價還價的沒水準爭議。這種爭細節而忘了基本道理的政策爭論方式,即使最後依政治力量做了決定,也會因道理不足或不對而很快出問題(請參閱:陳博志〈所得替代率不宜做年金改革的基礎〉,《台灣經濟研究月刊》,2016年8月)。

如果公教人員退休金不是依學理而是依討價還價的所得替代率來調整,那麼勞工可能要抗議為何他們的退休給付之所得替代率低於公教人員那麼多?事實上私立學校教員已在抗議了。不講理的政策總會有很多後患。

膚淺或簡化的論述容易符合個人感覺的利弊,也容易說服未深入了解的人民,因此政客和水準不夠的媒體都喜歡。社會和政策要更好,必須有好的學者和媒體不厭其煩地向人民解釋正確和深入的道理,也要有更多知識分子願意讓更多人知道正確的道理(請參閱:陳博志〈自由社會的四大支柱〉,《看》雜誌,139期,2013年12月)。

同時我們也要有更多官員和政治人物願意深入了解政策的道理,以追求更正確的決策。政客和政治家的一個重要差別就是,政客努力講得很漂亮,而政治家努力想得很深遠。

留言評論